发布时间:2019-11-26

2019年8月29日-31日,东亚文化遗产保护学会第七次国际研讨会在韩国大田成功召开,会议共有3篇主旨发言和10篇报告。

第三场

《孔雀明王佛经制作材料的科学分析》 西北工业大学 刘柳

报告使用光学显微镜、共聚焦显微拉曼光谱、扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱等方法,对安徽省六安市南门塔顶发现的一本绘有彩画的佛经进行了分析检测。通过分析,发现佛经上有朱砂、铅丹、石绿、石青、铅白等颜料,并在经书部分区域发现了使用金作为绘制材料。佛经的封面和内页分别由竹纸和树皮纸制成,并且在封面发现了丝织品。这本佛经的保存状况较差,该研究通过探讨佛经的制作材料,对其保存现状进行了评估,为佛经的保护修复提供了重要的基础信息,也为古代佛教传播相关问题的研究提供支持。

《砖石建筑的保护和利用调查——以富冈丝绸厂为例》 奈良橿原考古学研究所 河崎衣美

砖石建筑是日本19世纪中叶到20世纪初期的代表性建筑,为了优化这些建筑遗产的保护和利用措施,报告人从2008年开始对世界文化遗产——群马县富冈丝绸厂的木构架砖石建筑进行了全面的调查。调查内容包括温湿度监测、病害调查、建筑砖瓦的劣化原因及机理研究、建筑基石的劣化原因及机理研究、振动影响研究等,在此基础上,探讨了木构架砖石建筑保存现状的监测方法、防止砖石构件老化的措施以及管理利用对建筑带来的影响,为制定更好的保护和管理方法提供了依据。

《吴国早中期青铜容器群的冶铸技术研究》 南京博物院 田建花

报告通过对器物上遗留工艺痕迹的观察,结合相关的研究成果,对吴国早中期青铜容器的铸造方法、铸形组合、芯撑设置、浇注位置等铸造工艺环节,以及补缀、修整、打磨、抛光等铸后加工过程进行了初步判断和复原,指出吴国早中期青铜器在铸型工艺方面与同时期其他地域铜器的显著区别主要表现为浑铸且壁范二分、直接在外范制纹和不设盲芯三个方面。然后对吴国早中期的青铜器取样进行分析,发现了其在合金技术方面存在铅含量普遍偏高、存在硫和铁含量较高的砷青铜的特征,并指出含铅高和铸造质量不高是这些青铜器腐蚀严重的主要内因。最后,进一步探讨了铸造技术的发展和青铜器形制、纹饰之间的相互作用关系。

《韩国安山大埠岛2号沉船的微观形态和化学特征分析》 韩国国立海洋文化财研究所 车美永

沉船全貌

大埠岛2号沉船发现于韩国京畿道安山市Bangameori海滩潮间带附近,年代约为公元1151-1224年,报告介绍了利用显微观察和化学方法对大埠岛2号沉船出水木材微观形态及化学成分进行科学分析和研究,以更好地了解沉船现状。分析样品取自沉船表面和距表面15厘米的中心位置,显微观察结果显示造成木材分解的主要细菌为tunneling bacteria,侵蚀型细菌发现较少,未检测出软腐菌损害,细菌分解作用不仅在木材表面发生,而是一直分解到距表面15厘米处的内部。化学分析结果显示,无论是表面还是中心位置,木材中的非晶纤维素和结晶纤维素均被分解,大部分纤维素和半纤维素被分解,而木质素几乎未发生分解。

第四场

《古代壁画的揭取保护——传统布海苔表面贴敷技术的应用》 国士馆大学 西浦忠辉

壁画局部

开罗郊外塞加拉考古遗址马斯塔巴墓中存在大量壁画,经过4000年的岁月,这些壁画颜色依然鲜艳,但其中有70%的颜料层已经和地仗层一起剥落,剩余部分也处于比较危险的状态,随时可能脱落。保护工作者对这部分壁画进行了揭取-加固-回贴的抢救性保护。在这次保护工作中,揭取壁画时表面贴敷使用了一种天然材料——布海苔,布海苔贴敷是日本书画类文物保护修复的传统技术,很少应用于壁画的保护,在古埃及壁画上应用具有很大的创新性。报告对该项技术的操作方法、操作流程和处理结果作了十分详细的介绍。

《去除韩国寺庙壁画中Paraloid B72的湿敷剂的应用研究》 国立文化财研究所 李炅旼

梁山通度寺灵山殿壁画加固剂

报告介绍了湿敷法对壁画中PB72有效去除的适用性研究。湿敷法的原理是污染物被溶剂溶解后,随着贴敷材料的干燥而转移到贴敷材料中,从而达到去除污染物的目的。贴敷材料和溶剂可以有多种组合,该研究从黏土和凝胶型材料中选择了5种湿敷材料,以丙酮、乙醇和甲乙酮为混合溶剂,分别对几种材料与溶剂的溶解度以及贴敷材料的铺展性、流动性、酸碱度、干燥性和溶解度等进行了测试研究,然后根据性能组合出适用于壁画的几种不同湿敷剂,将其分别涂敷在有PB72涂层的壁画表面,结果显示,使用不同溶剂的PB72,不同湿敷剂对其溶解度和清除效果不同,因此,要根据处理对象的不同选择合适的贴敷材料和溶剂。

《巴米扬石窟壁画的绘画技法和材质分析》 筑波大学 谷口阳子

壁画局部

巴米扬遗址曾是一个巨大的佛教寺院建筑群,遗址中大约50个洞窟内有绘制于5世纪早期至9世纪晚期的壁画,这些壁画展示了当时来自中国、伊朗、地中海、印度、北方游牧文化的文化、技术和物质的作用和影响。报告介绍了对巴米扬石窟壁画的绘画技法和材质研究,使用同步辐射显微红外光谱技术和微区X射线荧光光谱技术、微区X射线衍射技术分析材料成分和老化产物,得到了使用干性油作为胶结材料的新发现。公元7世纪中期后,巴米扬出现了以铅白为底的油画技法,而在本次分析中,壁画每一层都发现了脂肪酸、树脂、氨基酸和多糖,这是目前世界上已知最古老的油画技法。发黄清漆的金属叶子的发现、铅白、铅丹等人工颜料的使用,显示了地中海艺术中“mecca”技术和正仓院“mitsuda-e”技术之间的联系,为研究公元7世纪更广泛的东西方文化之间的相互作用提供了新的证据。

《加固古代墓葬壁画用牡蛎壳粉砂浆特性研究》 忠北大学 李华树

实验选用的加固剂材料

石灰砂浆是壁画保护中进行墙体加固的常用材料,而在一些古代壁画墙体中,发现有贝壳羼杂,因此研究尝试在石灰砂浆加固剂中加入牡蛎壳粉以增强砂浆性能。通过实验前后样本强度、色度、收缩率、吸收率等性能表征,显示出牡蛎壳粉能够有效增强砂浆的水硬性和强度,弥补了水硬石灰的不足,这证实了它作为一种具有足够强度的墙体加固材料来保存壁画的可能性。

第五场

《基于三维扫描和3D打印技术的文化遗产数字化保护技术开发》 公州大学 曹永勋

随着数字设备和电脑影像处理技术的发展,“数字遗产”备受关注。在文物保护领域,对文物形状信息的获取记录非常重要,因此三维扫描和打印技术在文化遗产保护和监测方面的相关应用越来越多,特别是,对文化遗产的精确调查和检测得到了重视,数字文档处理被认为是文物保护要素,而非仅仅积极的展开文物修复。过去主要致力于通过3D扫描将文化遗产数字化,该报告则介绍了以3D扫描数据为基础,开发出数字文档、可视化绘制、完整性评估、数字保护处理、虚拟修复等多种融合性保护技术。特别是将3D扫描和打印技术相结合,利用3D打印技术修复和复制文物,为非接触式文物修复提供重要的解决方法,改进了传统的保护方法。此外,还得出了数字复制有望促进未公开文物的展示、文创产品的制造以及各种教育素材的设置等研究结果。

《利用X射线CT扫描仪进行发掘调查和公众利用的新技术——以船原古坟为例》 九州历史资料馆 加藤和岁

出土遗物的CT照片

2013年,在福冈县古贺市船原古坟附近发现了埋藏有大量马具、武具和兵器的埋葬坑,埋藏环境湿润,有大量纤维、漆器、木材等有机质遗存,报告介绍了利用CT技术对其中马具结构工艺及其附件进行的原位分析。分析结果确定了这些马具的结构工艺,并发现这些马具设计受到了新罗文化的影响。报告指出,CT技术除了获取文物的位置信息以外,还能对埋藏在土壤中的各种痕迹进行灵活地立体观察,并且实现文物内部构造和保存状态的原位立体可视化。此外,根据CT扫描数据基础,利用数字技术,还可对未发掘的文物进行3D打印复制,为向公众展示考古成果提供了新的思路。

《室内土遗址保护“气-液相变补水”的探索性研究——以杭州萧山跨湖桥遗址博物馆为例》 浙江大学 张秉坚

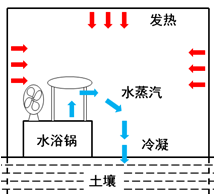

土遗址的保护一直是文物保护领域比较困难的课题。在遗址博物馆中,室内土遗址病害的基本原因是水分不断从土体向上单向迁移并蒸发,从而导致可溶性盐向外迁移,并由此引发表层粉化、土体开裂等一系列病害。在过去的二十年中,文物保护工作者已经尝试使用各种化学材料进行加固,但是只要水分的单向迁移和蒸发不断,表层剥离等保护性破坏现象就会发生。报告提出了一种全新的土遗址保护理念:维持土体内水分平衡,以稳定土体中的盐分,防止土体开裂和粉化。在补水技术方面,喷洒(喷淋、喷雾等)是最简单的方法,但是长期的喷洒无疑会使土体表面板结,从而改变遗址原貌。该研究尝试开展了补水于无形的“气-液相变补水”的探索性研究。自然界的水有固、液、气三种形态。水从一种形态变为另一种形态的过程称为"相变",其中从气态变为液态也称为凝结或冷凝。气态水在土体表面和孔隙中凝结是均匀增加土体湿度的最佳方式,不仅能使遗址土体含水率增高,同时不会改变其外观,这无疑是一种具有创新意义的土遗址保护措施。本项研究以杭州萧山跨湖桥遗址博物馆为例,针对“气-液相变补水”这一新方法进行了试探性实验和探索性研究,为土遗址保护提供了新的思路。

实验原理图

本文照片来自会议会务组及报告人展示。